LA FIN DU TROISIÈME RICH

LA BATAILLE DE BERLIN EN 1945

On dépèce les chevaux

Maintenant, la ville se mourait. En beaucoup d'endroits, l'eau et le gaz étaient coupés. Les journaux cessaient de paraître l'un après l'autre. Peu à peu, la circulation devenait impossible : les rues étaient impraticables, l'essence rare, et les véhicules tombaient en ruine. Les livraisons n'étaient plus assurées, les machines frigorifiques s'arrêtaient.

Le 22 avril, le bureau télégraphique de Berlin, qui avait cent ans d'âge, cessa toute activité, pour la première fois de son histoire. Le dernier message reçu parvenait de Tokyo. Il était ainsi rédigé : Bonne chance à vous tous. Le même jour, le dernier avion quittait l'aérodrome de Tempelhof à destination de Stockholm avec neuf personnes à son bord. Quant aux 1 400 compagnies de sapeurs-pompiers berlinoises, elles furent, sur ordre, déplacées vers l'ouest.

Et maintenant que toutes les forces de police avaient été versées dans l'armée ou dans la Volkssturm, la ville échappait peu à peu à toute autorité. Les pillages commencèrent. En plein jour, des trains de marchandises immobilisés dans les gares de triage furent mis à sac.

Les commerçants qui ne voulaient pas servir leurs clients se virent parfois obligés de le faire. Hans Küster, membre des Jeunesses hitlériennes, entra avec sa tante dans une épicerie et demanda diverses denrées. Comme le commerçant prétendait qu'il ne lui restait qu'un peu de flocons d'avoine, Küster sortit son pistolet et exigea d'être servi. Soudain empressé, l'épicier lui présenta des victuailles qu'il sortit littéralement de sous son comptoir. Küster en prit autant qu'il put en porter et sortit du magasin. Sa tante était scandalisée.

Tu es un impie ! cria-t-elle dès qu'ils furent sortis. Voilà que tu prends les méthodes des gangsters américains, à présent ! Ah ! La ferme !

Elfriede Maigatter entendit dire que la foule était en train de mettre à sac les grands magasins Karstadt, sur la Hermannsplatz. Elle s'y précipita : c'était une cohue invraisemblable. Tout le monde poussait et donnait des coups de pied pour essayer d'entrer, raconta-t-elle ensuite.

Il n'y avait plus de queues, plus de vendeuses, plus de responsables. Les gens agrippaient tout ce qui se trouvait à portée de la main. Si l'objet se révélait inutile, ils le laissaient tomber par terre, tout simplement. Au rayon de l'alimentation, on marchait sur une couche de boue gluante, épaisse de plusieurs centimètres, et faite de lait condensé, de confiture, de pâtes, de farine, de miel, de tout ce que la foule avait renversé ou abandonné sur place.

Devant les risques de pillage, beaucoups de commerçants prirent les devants : plutôt que de voir leurs magasins mis à sac par une populace en délire, ils préférèrent liquider leurs réserves et distribuer leurs marchandises sans même demander en échange ni tickets de rationnement ni argent. Il y avait d'ailleurs une autre raison à cela : ils avaient, en effet, entendu dire que, lorsque les Russes tombaient sur des stocks dissimulés, ils incendiaient le magasin.

Même pour les pillards, la viande se faisait rare. Au début, certains bouchers disposaient encore de quelques stocks qu'ils distribuaient parcimonieusement à des clients de choix, mais cela aussi disparut. Un peu partout dans les rues, les Berlinois se mirent à dépecer les chevaux tués par les bombardements. Charlotte Richter et sa soeur virent des gens armés de couteaux équarrir un cheval gris-blanc qui avait été tué sur la Breitenbach Platz. Le cheval, constata Charlotte, n'était pas tombé sur le flanc. Il était comme assis sur son arrière-train, la tête droite, les yeux grands ouverts, et il y avait des femmes qui taillaient dans ses jambes avec des couteaux de cuisine.

Des hommes d'une parfaite correction

Ils enfoncèrent la ceinture extérieure des défenses de Berlin et se frayèrent un chemin vers le second anneau de protection de la ville. Blottis derrière les chars T-34 et les canons automoteurs, ils se battaient dans les rues, sur les routes, dans les avenues et les parcs. En tête avançaient les rudes troupes d'assaut de la garde de Joukov et de Koniev, ainsi que les soldats casqués de cuir des quatre grandes armées blindées. Derrière eux arrivait l'infanterie, vague après vague.

C'étaient d'étranges soldats. Ils venaient de toutes les républiques d'Union soviétique et, sauf les régiments d'élite de la Garde, différaient autant par leur apparence physique que par leur uniforme. Ils parlaient un si grand nombre de langues et de dialectes que souvent les officiers ne pouvaient communiquer avec des éléments de leurs propres unités. Il y avait parmi eux des Russes et des Biélorusses, des Ukrainiens et des Caréliens, des Géorgiens et des Kazaks, des Arméniens et des Azerbaïdjanais, des Bachkirs, des Mordves, des Tartares, des Yakoutes, des Uzbeks, des Mongols et des Cosaques. Certains portaient des uniformes brun foncé, certains des uniformes kaki ou gris-vert. D'autres étaient vêtus de pantalons sombres, avec des vareuses à col montant qui allaient du beige au noir. Leurs coiffures étaient également hétéroclites : casques de cuir avec rabats flottants pour les oreilles, toques de fourrure, casquettes kaki, bosselées, tachées de sueur. Tous semblaient porter des armes automatiques. Ils arrivaient à cheval, à pied, à moto, dans des voitures à cheval, dans des véhicules de toute sorte pris à l'ennemi, et tous se jetaient sur Berlin.

Le laitier Richard Poganowska arrêta sa voiture et ouvrit de grands yeux : cinq tanks russes appuyés par de l'infanterie remontaient la rue dans un grondement sourd. Il fit demi-tour et revint à la laiterie Domane-Dahlem, puis rejoignit sa famille à la cave.

Ils attendirent un long moment. Soudain, quelqu'un ouvrit d'un coup de pied la porte de l'abri, et des soldats de l'armée rouge entrèrent. Ils jetèrent un coup d'oeil autour d'eux, puis repartirent sans mot dire. Un peu plus tard, il en revint d'autres, qui ordonnèrent à Poganowska et aux autres employés de la laiterie de se rendre au bâtiment administratif. Pendant qu'il attendait, Poganowska remarqua que tous les chevaux avaient disparu, mais que les vaches étaient encore là. Un officier soviétique, qui parlait un excellent allemand, enjoignit aux hommes de reprendre leur travail. Ils devaient continuer, dit-il, à soigner les animaux et à traire les vaches. Poganowska avait du mal à en croire ses oreilles : il s'était attendu à bien pire.

Il en fut de même dans tous les quartiers excentriques où les gens voyaient les troupes russes pour la première fois. Les éléments avancés de l'armée soviétique se composaient d'hommes rudes, mais d'une parfaite correction : ce n'était pas du tout ce à quoi les citadins terrifiés s'étaient attendus.

À 7 heures, ce soir-là, Pia Van Hoeven était en train d'éplucher des pommes de terre, assise à l'entrée de la cave de son immeuble. Près d'elle, d'autres femmes bavardaient, adossées à la porte grande ouverte de l'abri. Soudain, Pia leva la tête et resta bouche bée : elle se trouvait nez à nez avec la gueule menaçante de deux mitraillettes tenues par des soldats russes. J'ai levé tranquillement les bras en l'air, raconte-t-elle, le couteau dans une main et une pomme de terre dans l'autre. Les autres femmes la regardèrent, se détournèrent, et mirent à leur tour les mains en l'air. À la grande surprise de Pia, un des soldats demanda en allemand : Soldats ici ? Volkssturm ? Des armes ? Les femmes secouèrent la tête.

Bons Allemands, approuva le soldat. Ils entrèrent, prirent les montres de ces dames et disparurent. Pia et ses voisines décrétèrent que tout ce que leur avait raconté Goebbels n'était qu'un tissu de mensonges, un de plus. Si tous les Russes se comportent de cette façon, dit Pia à ses amies, alors nous n'avons rien à redouter.

La discipline et la correction des premières troupes russes stupéfièrent tout le monde. Le pharmacien Hans Miede remarqua que les soldats soviétiques semblaient éviter d'ouvrir le feu sur une maison tant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'elle cachât des défenseurs allemands. Helena Boese, qui avait vécu dans la terreur de l'arrivée des Russes, se trouva face à face avec un soldat de l'armée rouge dans l'escalier de sa cave. Il était jeune, beau garçon, et portait un uniforme impeccable. Quand elle sortit de la cave, il se contenta de la regarder, puis, tout en lui faisant comprendre par gestes qu'il ne lui voulait pas de mal, lui tendit un bâton auquel était attaché un mouchoir blanc en signe de capitulation.

Ilse Antz, qui avait toujours cru que les Berlinois seraient jetés en pâture aux Russes, dormait dans le sous-sol (le son immeuble quand le premier Russe entra. Réveillée en sursaut, elle le regarda avec des yeux agrandis par la terreur. Mais le jeune soldat brun se contenta de lui sourire et lui dit, en mauvais allemand : Pourquoi peur ? Tout va bien maintenant. Dors.

Les derniers défenseurs de Berlin

Les Russes arrivaient partout en masse compacte, refoulant les faibles forces qui défendaient la ville. Les Volkssturm, la police, les pompiers, toutes ces unités combattaient côte à côte, mais sous des commandements différents. Si elles luttaient pour tenir le même objectif, les ordres qu'elles recevaient étaient souvent contradictoires. Beaucoup d'hommes, en fait, ignoraient qui étaient leurs officiers. Le nouveau commandant d'armes de Berlin, le général Weidling, avait réparti les quelques vétérans rescapés de son 56ème panzers dans les différentes zones de défense pour appuyer la Volkssturm et les Jeunesses hitlériennes, mais c'était une goutte d'eau dans la mer.

Zehlendorff tomba presque immédiatement. Les Jeunesses hitlériennes et les territoriaux qui tentaient de résister devant l'hôtel de ville furent anéantis. Le maire hissa le drapeau blanc, puis se suicida. À Weissensee, où les communistes étaient en majorité avant l'avènement de Hitler, la capitulation fut immédiate en bien des points, et des drapeaux rouges apparurent, dont beaucoup portaient encore des traces révélatrices, là où on avait en hâte décousu les croix gammées.

Les barricades furent balayées comme fétus de paille. Pour aller plus vite, les tanks russes faisaient sauter les immeubles plutôt que d'envoyer des soldats à la recherche des tireurs d'élite. L'armée rouge ne perdait pas de temps. Certains obstacles, comme les tramways et les chariots chargés de pierres, étaient démolis au canon, à bout portant. Quand ils rencontraient des défenses plus solides, les Russes les contournaient.

L'artillerie rasa les quartiers centraux mètre par mètre. Au fur et à mesure de leur progression, les Russes amenaient à pied d'oeuvre les grandes formations de canons et d'orgues de Staline utilisées sur l'Oder et la Neisse. Sur les aérodromes de Tempelhof et de Gatow, les canons alignés se touchaient presque. Il en était de même dans les forêts de Grunewald et de Tegel, dans les parcs et dans tous les espaces libres même dans les jardins des immeubles.

Les principales artères étaient encombrées de rangées entières d'orgues de Staline faisant pleuvoir une grêle ininterrompue d'obus au phosphore qui transformaient en brasiers des quartiers entiers. Les incendies étaient si nombreux, se rappelle le territorial Edmund Heckscher, qu'il n'y avait plus de nuit. On aurait pu lire le journal comme en plein jour, si on avait eu des journaux.

À mesure que les Russes s'enfonçaient plus avant au cœur de la ville, les territoriaux se débandaient, abandonnant sur place uniformes et brassards. Certains officiers en vinrent à dissoudre délibérément leurs unités.

Un peu partout dans Berlin, les soldats commençaient à déserter.

Des groupes de SS rôdaient dans la ville en quête de déserteurs, et se chargeaient de faire justice eux-mêmes. Ils arrêtaient pratiquement toute personne en uniforme pour vérifier les identités et les unités. Tout homme soupçonné d'avoir abandonné sa compagnie était fusillé sans autre formalité, ou bien pendu à un arbre ou à un réverbère pour servir d'exemple.

De toute part désormais, les défenseurs de Berlin étaient refoulés vers les ruines des quartiers du centre. Pour ralentir la progression russe, on fit sauter 120 des 248 ponts de la capitale. Il restait si peu de dynamite que le général Weidling dut avoir recours à des bombes d'avion. Des fanatiques détruisirent de plus certaines installations sans songer aux conséquences possibles.

Helmuth Weidling 1891-1955

Les SS firent notamment sauter un tunnel de 6 500 mètres qui passait sous un bras de la Spree et sous le canal de la Landwehr. C'était un tunnel de jonction ferroviaire où avaient trouvé refuge des milliers de civils. Quand l'eau se mit envahir le tunnel, ce fut une ruée frénétique le long des voies en direction des parties plus élevées de l'ouvrage. Le tunnel n'était pas seulement bondé de réfugiés, il s'y trouvait également quatre trains sanitaires chargés de blessés. Presque tous périrent.

L'assaut du Reichstag

Les murs des étages inférieurs ont été renforcés par des rails, du ciment armé et de la terre. Les fenêtres et les portes sont murées et l'on y a ménagé des meurtrières pour permettre le tir. A quelque deux cents mètres de l'immeuble se trouvent trois tranchées reliées aux caves, protégées par des fossés antichars emplis d'eau. Les rues menant au Reichstag sont barricadées et les carrefours minés. Au sud-ouest du bâtiment, c'est-à-dire dans le jardin zoologique, les Allemands ont construit un point d'appui fortifié avec des blockhaus en béton. La garnison du Reichstag comprend essentiellement des détachements prélevés sur des bataillons de la Volkssturm S.S. et de petites unités de l'École navale venues de Rostock, soit environ 5 000 hommes au total.

C'est à 13 h 30 que l'assaut commence. Tandis que les mitrailleuses et les armes automatiques des défenseurs déversent un torrent de feu sur l'infanterie, des canons de gros calibre et des pièces de D.C.A., installés dans le jardin zoologique, clouent sur place la plupart des assaillants, si bien que seuls des groupes isolés réussissent à percer. L'assaut a échoué une fois de plus. L'attaque reprend à 18 heures sous la protection de l'artillerie.

Entrer en force dans le bâtiment se révèle particulièrement difficile. Les soldats s'infiltrent d'abord dans le vestibule circulaire par des brèches pratiquées dans les murs. Bientôt, de violents combats débutent dans les autres salles. Les Allemands résistent avec l'énergie du désespoir. On se bat farouchement pour chaque étage, pour chaque palier, pour chaque corridor, pour chaque pièce ; les défenseurs utilisent tout ce dont ils disposent grenades, bazookas, armes automatiques, mitrailleuses incendient les salles et lancent de fréquentes contre-attaques. La fumée suffoque les hommes.

Fedor Matveevich Zinchenko 1902-19911

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les sergents Yegorov et Kontary, sur ordre du colonel Zintchenko, commandant le 756ème régiment, vont hisser sur le dôme du Reichstag l'étendard offert au régiment par le conseil militaire de la Ille armée de choc.

Bien que la bataille du Reichstag se poursuive pendant toute la journée du 1er mai, la volonté de résistance des défenseurs est brisée et, ça et là, de petits groupes commencent à brandir des drapeaux blancs. Ceux qui se sont retranchés dans le sous-sol sont désormais dans une position désespérés et ils capitulent dans la matinée du 2 mai. Sur la garnison du Reichstag, quelque 2 500 soldats ont été tués et 2 600 faits prisonniers.

Dans les caves et les ruines

Le 27 avril, les Russes occupent Spandau, avancent dans les districts de Schôneberg et de Kreuzberg et installent une administration municipale à Mariendorf. L'aérodrome de Gatow est définitivement perdu. On assiste aux premiers échanges de coups de feu entre la police et la Wehrmacht.

Werner Mummert 1897-1950

Des cours martiales improvisées font leur apparition. Les juges sont la plupart du temps de très jeunes SS. Le général Mummert, commandant la division Müncheberg, interdit dans son secteur l'activité des cours martiales improvisées. Il n'est pas inquiété. Des unités de sa division sont obligées de battre en retraite à Potsdamerplatz ; dans l'obscurité complète, elles s'échappent par le tunnel du métro, en suivant la voie jusqu'au Nollendorfplatz. Pendant ce temps, des membres de l'armée Rouge avancent en tâtonnant dans le tunnel jusqu'à la Postdamerplatz.

Boldt note ce même jour : Depuis bientôt huit jours, les Berlinois, femmes, enfants, vieillards, malades, blessés, soldats et réfugiés vivent dans les caves et les ruines du centre de la ville. Le ravitaillement est virtuellement suspendu. Mais la soif est pire que la faim, car depuis plusieurs jours il n'y a plus d'eau. A quoi s'ajoutent les incendies, les brasiers, la fumée suffocante.

C'est ce même jour, qu'elle appelle le jour de la catastrophe, que la Berlinoise anonyme de notre chronique subit le sort du vaincu : Dehors, c'est un défilé sans fin ; des juments rebondies, des poulains entre les jambes ; une vache qui réclame en meuglant le trayeur. Voilà qu'ils installent la roulante au garage d'en face. C'est la première fois que nous voyons des figures humaines ; de larges crânes, tondus ras, des gaillards bien nourris, d'humeur joyeuse.

Mais dans toutes les caves on chuchote, on tremble. Si quelqu'un pouvait décrire la vie grouillante et effrayante de ce monde souterrain, cette vie retirée, divisée en alvéoles, les uns ignorant l'existence des autres ! Dehors, le ciel est bleu, sans nuages.

Je recule vers la cave, traverse la cour intérieure. Il me semble avoir semé le Russe qui me poursuivait. Mais soudain, il se dresse à mes côtés, se glisse avec moi dans la cave. Il titube, éclairant nos visages, un à un, avec sa lampe de poche. La cave se fige en glace.

Cette femme parle un peu le russe, elle peut s'entretenir avec les vainqueurs. Mais ce jour-là ses connaissances linguistiques ne lui sont d'aucun secours, pour utiles qu'elles se révéleront par la suite.

Je hurle, je hurle. Derrière moi, la porte de la cave se ferme. L'un d'eux me prend par les poignets et me pousse dans le couloir. L'autre m'entraîne aussi en appliquant sa main sur ma gorge; je ne peux plus crier, je n'ose plus crier de peur d'être étranglée. Tous deux me houspillent, voilà que je tombe à terre. Mon trousseau de clefs retentit d'un bruit métallique sur les dalles. Ma tête heurte la marche inférieure, je sens le ciment touchant mon dos. En haut, devant la porte d'entrée, par où filtre une faible lumière, un des hommes fait le guet.

Les atrocités pendant la bataille de Berlin

On ne se demande jamais qui étaient ces soldats de l'armée Rouge, sans même parler des motifs qui les poussaient à la violence. Personne n'a jamais entrepris jusqu'à ce jour le moindre effort pour jeter quelques lumières sur les faits. Il est courant mais grotesque d'affirmer, qu'un homme de lettres soviétique d'origine juive du nom d'Ilya Ehrenbourg aurait pu inciter les millions de soldats de Joukov et de Koniev à déshonorer les femmes allemandes.

Ilya Grigorievitch Ehrenbourg 1891-1967

D'autre part, les citoyens soviétiques qui sont au courant de violences subies par les femmes allemandes de la part de militaires ayant appartenu au 1er front de Biélorussie ou au 1er front d'Ukraine considèrent qu'il s'agit d'un sujet tabou. Un Allemand entretenant des relations amicales avec un citoyen soviétique au point de discuter avec lui très franchement de toutes sortes de problèmes ne doit pas s'aviser de toucher à ce sujet. On comprend d'ailleurs qu'un Allemand soit mal placé pour évoquer ce chapitre en Russie étant donné les atrocités commises dans ce pays.

On peut résumer l'attitude allemande et l'attitude soviétique face aux viols de la manière suivante : pour les Allemands, il n'y avait que cela; pour les Soviétiques, les viols n'existaient pas.

Vingt ans après la fin de la guerre, on propose toujours, en U.R.S.S., l'image immaculée du combattant de Berlin telle

que la Pravda l'avait créée en mai 1945 : le soldat soviétique y faisait figure de héros et de missionnaire appelé à servir de modèle au fasciste corrompu et à ses victimes fourvoyées.

Les récits allemands nous fournissent-ils un tableau plus complet, plus véridique? Oui, je me souviens de l'arrivée des Russes, nous dit Mme P. Un soldat soviétique grimpa sur les barricades près de la station de métro, Weinmeisterstrasse, et agita un drapeau rouge. Trois ou quatre Berlinoises lui sautèrent au cou. Les soldats se précipitèrent dans les caves et se livrèrent au pillage. Ils emmenèrent aussi des femmes et des jeunes filles, mais ma cadette (17 ans à l'époque) put se cacher. Dans la maison de derrière on assista bientôt à un vrai trafic de femmes.

Mme J. est depuis 1933 secrétaire de direction dans une clinique de gynécologie de Charlottenburg : À cette époque, j'étais dans le service du professeur Sch. Pendant trente ans, jusqu'en 1952, il avait rempli les fonctions de médecin-chef. Le 30 avril 1945 les Russes se présentèrent dans notre villa à Westend et mirent tout le monde dans la rue. Ma mère et moi fûmes accueillies par des amis ; mais d'affreux excès nous obligèrent à nous réfugier dans la clinique.

C'était le 1er mai. Les Russes avaient également occupé la clinique et l'on nous conseilla d'aller ailleurs, car les Russes préparaient de grandes festivités. Il était facile de s'imaginer ce qu'ils feraient après avoir bu je réussis à me grimer en petite vieille.

Les malades il n'y avait plus qu'une douzaine de cas graves ne risquaient rien, puisqu'elles se trouvaient dans la partie de l'établissement restée clinique ; les autres ailes du bâtiment avaient été transformées en campement. Ils occupèrent aussi les étages supérieurs, évacués par nous depuis quelque temps à cause des bombardements et de la canonnade.

Une salle de l'établissement servait aux Russes d'écurie. Une autre, d'hôpital militaire. Pendant les toutes premières opérations, nos infirmières devaient tenir des lampes à pétrole. Les soldats russes se présentèrent au bureau de mon père et lui demandèrent : Toi professeur? Ravis d'apprendre qu'il était médecin, ils se firent traiter par lui : leurs maladies vénériennes, dont ils avaient une peur sans bornes, étaient la plupart du temps imaginaires.

Mme J. résume ainsi ses impressions : Le comportement des soldats soviétiques était ambivalent. Ils n'avaient pas la moindre pitié pour tout être féminin qui tombait entre leurs mains; mais ils prenaient soin des malades et des blessés. Lorsque le professeur Sch. refusa un jour l'accès du bunker à une femme allemande assez gravement blessée parce qu'il ne voyait aucun moyen de la traiter ou de la loger, les Russes insistèrent sur un ton péremptoire et exigèrent que le professeur l'opérât. Les officiers russes étaient pimpants et courtois; les soldats marqués par d'âpres combats, mais ni déguenillés ni sales. Le pire était ces infects Mongols qui nous abordaient sans cesse et que nous ne comprenions pas !

D'un récit que le pasteur Heinrich Grüber a mis à ma disposition, je relève les phrases suivantes : Nous commençâmes à enlever les barrages antichars et à combler les tranchées. Les vivres encore disponibles furent collectés et rationnés. Pour constituer quelques réserves, des hommes furent chargés de s'emparer des chevaux blessés et de les abattre.

Il fallut bientôt transformer la maison paroissiale en hôpital militaire; dans la demeure de l'Ortsgruppenleiter, on installa une maternité. On y soignait aussi les femmes violées. Les excès se multipliant, j'en appelai au commandant soviétique. On me promit de punir les responsables, mais nous ignorions la plupart du temps leurs noms. Il arrivait aussi que des soldats pris en flagrant délit fussent abattus d'un coup de pistolet par leur officier.

Des Journées funestes

Plusieurs textes affirment que les Berlinoises considéraient les récits de viols par les soldats soviétiques dans les territoires occupés par eux, et surtout en Prusse-Orientale, comme de la propagande nazie, si bien qu'elles étaient mal préparées au danger qui les menaçait.

On notait que les soldats soviétiques s'acharnaient contre les femmes et jeunes filles surtout pendant les premières heures et les premiers jours de l'occupation; d'autres, en revanche, prétendent que les combattants de la première vague se sont comportés correctement et que ce furent les unités d'occupation qui mirent la ville à feu et à sac. Selon ces derniers témoignages, les journées les plus funestes furent celles qui suivirent les deux premiers jours.

Friedrich Kayßler ou Kayssler 1874-1945

Mais ce n'était certainement pas la règle : tous les témoignages concordent pour affirmer que les premiers soldats de l'armée Rouge se précipitaient déjà, une torche électrique à la main, dans les caves pour s'emparer aussitôt de leurs victimes.

OÙ étaient passés les hommes allemands qui auraient dû défendre leurs femmes ? Nous savons que le célèbre acteur Friedrich Kayssler fut abattu d'un coup de pistolet parce qu'il était intervenu contre l'agresseur de sa femme de ménage. Nous savons qu'une demi-douzaine de Berlinois (parmi des centaines d'autres) paya leur courage de leur vie. Nous savons qu'une douzaine d'autres réussirent (en réalité, il y en eut probablement quelques centaines) à préserver leurs femmes et d'autres femmes, en usant de circonspection et de ruse. Friedrich Luft raconte

La maison voisine s'était écroulée la veille, fauchée par un obus. Trois personnes avaient péri dans le sous-sol. J'ignore ce qui nous poussa à les retirer des décombres : probablement le goût bien connu de l'Allemand pour le travail bien fait. Nous avons donc récupéré les corps pour les déposer dans notre jardin; là nous les avons couverts d'un tapis.

Plusieurs jours de suite, je jouai aux Russes la même comédie macabre : je les conduisais au jardin, pendant que nos femmes se cachaient dans les combles et, retirant le tapis, leur montrais deux cadavres de femmes en éclatant en sanglots. Je constatais, non sans émotion, que les Russes fondaient également en larmes et m'offraient parfois, en se signant de la croix (qu'ils portaient sur eux), un simple morceau de pain. Ensuite, ils s'en retournaient, tout remués, probablement à la recherche d'autres partenaires. Mais nos femmes durent leur sécurité, du moins momentanée, à ce stratagème.

Nous savons que quelques époux furent forcés d'assister au viol de leurs femmes; on les laissait parfois en vie, d'autres fois on les tuait. Quelques-uns n'ont jamais surmonté ce traumatisme psychique.

Mais les autres, l'immense majorité des hommes allemands s'abritaient derrière le dos des femmes; certains avaient peur et étaient d'une lâcheté défiant l'imagination ; les femmes avaient peur aussi, mais elles étaient d'un courage exemplaire ! C'étaient elles qui sortaient des caves pendant les bombardements et les tirs d'artillerie pour chercher de l'eau, pour faire la queue en quête de quelques vivres.

Avec rien, elles confectionnaient des repas, préparés au feu de bois; elles qui avaient l'habitude de faire la cuisine au gaz et à l'électricité, se mettaient à la recherche de brindilles. Elles cachaient les jeunes filles et les défendaient contre les soldats soviétiques, parfois en se sacrifiant elles-mêmes. Elles apportaient de la soupe aux hommes alités pour des coliques hépatiques ou néphrétiques qui duraient le temps du danger (les femmes ignoraient ce genre de coliques.) Elles clouaient des planches aux fenêtres sans carreaux; elles déblayaient la ville en gardant dans une certaine mesure leur bonne humeur.

L'énergie des Berlinois

Sans l'énergie de quelques-uns, sans la ferme volonté des personnes valides de vaincre les insuffisances et la misère, les centaines de milliers de Berlinois incapables de travailler n'auraient pas survécu. Deux millions et demi d'habitants se trouvaient enfermés en un espace restreint, dans l'impossibilité de se déplacer par suite de la destruction des moyens de transport et des interdictions. Au début, les Berlinois n'avaient pas même le droit de quitter leurs districts respectifs. De tous les Allemands, les Berlinois étaient les plus durement frappés.

Les Russes étaient des maniaques de la statistique. Les premiers recensements de la population de la capitale eurent lieu alors que toutes les parties de l'agglomération n'étaient même pas encore entre leurs mains et qu’Hitler vivait encore. Un mois plus tard, leur rage statisticienne s'étendait à toutes les activités humaines.

Abstraction faite des ordres de la Kommandantur militaire soviétique, les premiers documents imprimés berlinois à voir le jour furent les nouvelles cartes de rationnement. Deux millions de cartes furent distribuées, 200 000 autres tenues en réserve. Trois semaines plus tard, les 200 000 de réserve étant également distribuées, on procéda à un nouveau tirage de 200 000 suivis d'un autre de 100 000.

Cet accroissement constant n'était pas dû aux réfugiés mentionnés par Bersarine, mais à la foule d'hommes qui s'étaient cachés de peur d'être déportés : après le 10 mai, ils refaisaient surface, d'une part parce que la panique générale s'était apaisée, d'autre part parce que les femmes se trouvaient dans l'impossibilité de nourrir tant de bouches sans cartes de rationnement.

D'après les indications soviétiques, la population berlinoise de 2 millions d'individus se composait, deux semaines après la capitulation, de 70 % de femmes, d'enfants, d'invalides et de rentiers. Il y avait donc à peu près 600 000 hommes capables de travailler. Quinze jours plus tard à peine, les Soviétiques constatèrent que leur nombre avait monté à 900 000.

Ce furent cependant les femmes qui déblayèrent Berlin et en refirent une ville habitable. Les Russes avaient recruté dès le 1er mai, donc avant la fin des hostilités, 300 femmes allemandes qui devaient déblayer, sans aucune espèce d'outillage, les pistes de l'aérodrome ; le 2 mai, les premiers appareils soviétiques s'y posèrent.

Parfois on réquisitionnait les Triimmertrauen en pleine rue; dans d'autres cas, la misère poussait les femmes à s'offrir comme main-d'oeuvre car ce travail leur donnait droit à des rations supplémentaires.

Il est certain que l'absence de tout outillage même rudimentaire et de tout moyen de transport aurait permis aux femmes, embauchées de force ou par suite de la misère, de faire semblant de travailler. Mais pas une seule ne s'en avisait : dans une ville où, plus qu'ailleurs en Allemagne, les conditions de vie approchaient du zéro absolu, des efforts surhumains ont été accomplis.

LA CONFÉRENCE DE YALTA

Début de la conférence

Il faut imaginer ces Anglais, tous neveux de ducs ou fils de baronnets, formés par des siècles de diplomatie, imbus d'une immortelle importance, contemplant tour à tour goguenards et épouvantés les nouveaux maîtres du monde: ici, autour de l'impassible Staline, les Russes, tous anciens bagnards de Sibérie ou anciens terroristes qui, au temps de leur formidable jeunesse, dévalisaient, l'arme au poing, les banques du tsar.

Depuis le grand soir de la victoire de Lénine, ils n'ont pas perdu pour autant l'habitude de vivre dans la hantise des traquenards et des complots. Ils savent clairement ce qu'ils veulent et exploitent à outrance le prestige que leur confèrent les victoires de l'armée rouge depuis Stalingrad.

Là, autour d'un Roosevelt que la maladie rend fantomatique, les Américains, dont les grands-pères étaient marchands de bestiaux ou corsaires, se découvrent le peuple le plus puissant du globe. Hommes d'affaires autant qu'évangélisateurs, un peu gênés et gauches comme des débutants, ces Américains, ces presbytériens milliardaires sont assez fiers de pouvoir serrer tous les matins la main de ces matérialistes historiques qu'on leur avait toujours dépeints avec le couteau entre les dents et qu'ils découvrent d'une inimaginable courtoisie.

Car Yalta marque d'abord un fantastique frontière entre deux époques, désormais séparées comme deux univers: Yalta sanctionne la fin de la domination des nations de l'Europe occidentale.

En dépit de l'illusion que fait Churchill, avec sa mâchoire de dogue où peut briller un sourire de chérubin, ses colères seigneuriales et ce cigare de légende, c'est toute une époque d'histoire qui s'anéantit ici, celle qui commença par les grandes heures d'Athènes et de Rome et se consacra autour de Christophe Colomb, Louis XIV, Bismarck et la reine Victoria.

Churchill n'est déjà ici que le moins petit des petits. Malgré sa formidable présence et le lustre immense qu'il réussit encore à donner à sa patrie épuisée, il ne réussit pas à dissimuler l'événement l’essentiel de ce jour-là : le début de l'ère des géants. Les maîtres de l'univers ont désormais un nouveau visage, avec un nouveau style.

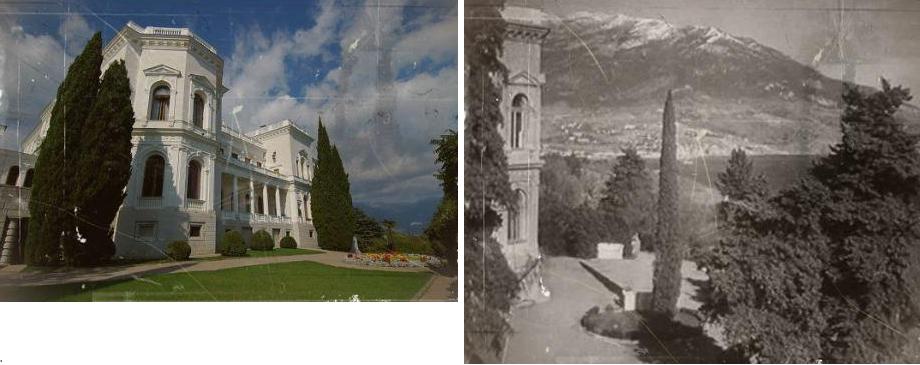

Vermine dans le Palais

Les deux palais des délégations anglo-saxonnes avaient été occupés, vidés systématiquement de leurs meubles, puis avaient servi après coup de maison de convalescence de l'Armée Rouge.

Pour les rendre habitables aux Anglais et aux Américains, il avait fallu faire venir tout l'ameublement de Moscou, jusqu'au dernier clou. C'était la Marine soviétique qui avait eu la charge de cette opération. Pour ne pas être en reste, la Marine américaine avait envoyé à Sébastopol un bâtiment, le Catoctin, apportant ostensiblement des approvisionnements pour la délégation américaine, mais surtout chargé à ras bord de D.D.T.

Rien moins qu'un amiral, l'amiral Olsen était en charge de l'opération. Lorsqu'il arriva à Yalta, il leva les bras au ciel. La vermine était bien à sa place, comme l'avait prédit Churchill. Il y eut une quinzaine frénétique de passage au kérosène mélangé de D.D.T., suivie de poudre de D.D.T. de toute la literie, de tous les tapis, de tous les rideaux du palais impérial de Livadia. On répéta trois fois l'opération.

Le logement

Lorsque les délégations occidentales arrivèrent à Yalta, elles s'aperçurent avec consternation qu'on ne les avait probablement pas prévues aussi nombreuses.

On homologua une sorte de record du monde du genre en logeant seize colonels dans la même chambre. Et tout le palais impérial ne recelait que neuf salles de bains, sur trois étages, pour le président Roosevelt et ses trois cents compatriotes.

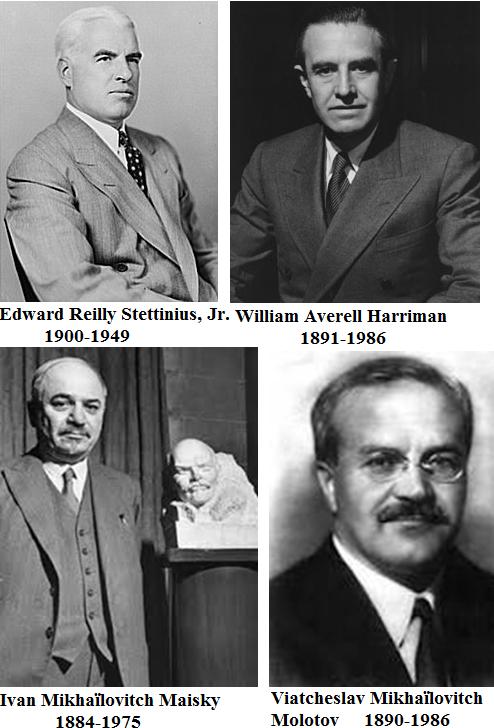

Première réunion

Le même jour se tient la première séance de la conférence. L'ancienne salle de bal impériale est gigantesque. Elle est glaciale. Autour d'une table ronde perdue dans l'espace s'assoient quinze personnes, cinq par délégation. Molotov est à la droite de Staline. Maïski, qui fut onze ans son ambassadeur à Londres, lui sert d'interprète à sa gauche. Le fidèle Eden près de Churchill.

Le secrétaire d'Etat, Stettinius est à la droite de Roosevelt, mais il est évident dès le premier jour que, Hopkins relégué dans sa chambre, c'est l'ambassadeur à Moscou Harriman qui devient à la fois le bras droit de Roosevelt, sa liaison personnelle avec Staline en fait l'homme le plus important de la délégation américaine à Yalta.

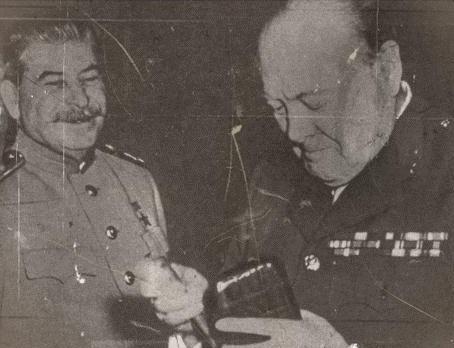

Roosevelt préside. Staline le lui a demandé par courtoisie. Mais le déroulement des discussions est tel qu'il devient en effet aussitôt l'arbitre pris entre les deux entêtements de Churchill et de Staline.

Churchill

Comme s'il l'éprouvait jusqu'au plus profond de lui-même, Churchill n'a à peu près pas cessé, durant toute la semaine, de manifester une humeur exécrable. Et il réalise aussi avec quel puissant réalisme le Russe a su exploiter les graves litiges qui séparent ou opposent l'Anglais et l'Américain. Car, entre Roosevelt et Churchill, il y a un lourd contentieux !

D'abord sur le plan militaire: l'état-major britannique et l'état-major américain sont en pleine polémique à propos de la stratégie générale imposée par Marshall contre Hitler; les Américains ne paraissent montrer aucune hâte à occuper Berlin avant les Russes; les Anglais ont été violemment hostiles au débarquement de Provence et à l'opération dite de la petite tenaille. Ils préconisaient le débarquement en Grèce et en Yougoslavie, l'opération Grande Tenaille qui aurait permis aux soldats de l'Occident d'arriver les premiers à Belgrade, Vienne et Prague, peut- être même à Bucarest, Berlin et Varsovie. Churchill n'est pas loin de considérer que, par le manque d'imagination de Marshall, des buts essentiels ont été manqués.

Ensuite sur le plan diplomatique: en dépit des supplications de Churchill, Roosevelt s'est accordé avec Staline pour empêcher que la France siégeât à Yalta.

Sur le plan de la doctrine l'opposition est également très nette: l'emprisonnement de Nehru, la surveillance incessante dont Gandhi est l'objet, la volonté de Churchill de se réinstaller solidement à Singapour et Hong-Kong irritent Roosevelt à le faire hurler. Le chef de la Maison-Blanche n'a manqué aucune occasion depuis le début de la conférence, en présence de Staline, de distinguer la pensée américaine du colonialisme et de l'impérialisme du Premier anglais.

Enfin sur le plan politique les dissentiments sont graves: Churchill est loin de partager le crédit que font Roosevelt et Hopkins à la bonne foi de Staline. Depuis huit jours, il s'est battu sans grande conviction pour essayer de faire imposer par Roosevelt, qui détient la plus grande puissance et qui sait par Einstein que les savants américains sont tout prêts de réussir la fabrication de la bombe atomique, des conditions qui pourraient éviter la soviétisation de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie.

Il a dû faire preuve d'une extrême violence pour faire accepter que la France ait droit à une zone d'occupation en Allemagne après la défaite d’Hitler. Las et amer, mesurant pathétiquement sa faiblesse. Churchill a eu finalement l'attitude du lion devenu vieux, le réflexe de l'égoïsme, il ne s'est acharné qu'à sauver son propre bien, c'est-à-dire la grande voie sacrée de la puissance britannique, la route des Indes.

Roosevelt

La caisse de documents remarquables, spécialement préparés à son intention par le Pentagone et le Département d'Etat sur les problèmes à discuter durant la conférence, n'a même pas été ouverte.

Lors de son escale à Malte, avant de prendre l'avion pour Yalta, un dossier exceptionnellement important l'attendait : le rapport d'Allen Dulles, chef de l'espionnage américain en poste en Suisse, révélant que le Japon était prêt à cesser le combat, sous la seule condition que l'empereur Hiro-Hito ne soit pas déposé.

Hirohito ou Hiro-Hito 190-1989

Cela signifie qu'il est inutile de demander aux Russes d'entrer dans le conflit d'Extrême-Orient et donc de leur donner des gages sur l'avenir. Le rapport de Dulles a été négligé.

Non seulement Roosevelt ne peut à peu près plus travailler mais il est devenu nerveux, irascible, s'irritant de la moindre contrariété. Encore une fois à Yalta, comme dans chacune des grandes compétitions de sa vie, ce prodigieux joueur de poker a tout joué, par flair, par divination, sur une seule carte: celle de l'amitié. Il a tout misé sur la sincérité avec la Russie.

Il s'est dit qu'en jouant pleinement et loyalement l'amitié, il obligerait Staline à un sentiment d'une égale franchise. L'erreur, la grande erreur de Roosevelt a été de ne pas prévoir de position de repli, de ligne dure, une manoeuvre de remplacement, dans l'hypothèse où Staline jouerait la ruse au lieu de la loyauté.

Circonstance aggravante: le joueur de poker a affronté un joueur d'échecs. Et quel joueur d'échecs ! Staline, comme Molotov, comme Beria, adore jouer aux échecs par coeur : sans damier.

Hopkins moribond

D'ailleurs, Hopkins était hors de combat. Pendant toute la durée de la conférence il demeura au lit, ne se levant que pour les séances plénières. La plupart des conseils de la délégation américaine se tinrent donc dans sa chambre et autour de son lit.

Déconcertant spectacle que celui de cette délégation du plus puissant pays du monde menée par deux moribonds, il reste deux mois à vivre à Roosevelt et Hopkins ne lui survivra guère, flanqués d'un ministre des Affaires étrangères qui fait ses premiers pas dans la politique internationale mais déjà brouillé avec les Anglais.

Staline

Quel diplomate! Quel stratège ! Note dans son calepin le maréchal Pétain alors exilé à Sigmaringen. Staline, le voilà, le plus grand homme de notre siècle.

Plus tard, le dictionnaire Larousse dira d'Adolf Hitler: Chef de bande de l'époque stalinienne. Le chef moribond de la Maison- Blanche a donc en face de lui un homme d'acier qui est parvenu à la pleine maîtrise de ses moyens.

Ce montagnard madré aux yeux troubles et jaunes dont le visage fruste respire je ne sais quelle duplicité ironique et quelle implacable détermination est à la fois : tsar de toutes les Russies, premier secrétaire du parti communiste soviétique et maréchalissime de l'armée rouge. Il ne connaît d'autre loi et d'autre mécanisme que sa règle.

La même logique qui a présidé en août 1939 à la signature du pacte de non-agression germano-russe, pousser les nations capitalistes à s'entre-déchirer pour les affaiblir ensemble, s'est retrouvée intacte en février 1945 à Yalta: exploiter à fond toutes les candeurs et toutes les disputes intérieures des nations capitalistes.

Le malheur de Roosevelt viendra du fait que l'amitié et le romantisme n'ont jamais été ni des buts, ni des moyens d'action pour un dialecticien lénino-marxiste, qui ne comprend que des rapports de force et des termes d'efficacité. Candide ne pouvait que se briser contre ce Masque de Fer.

Le désaccord

À midi trente le dernier jour de la conférence, les documents définitifs ne sont pas encore prêts. Des désaccords subsistent sur certaines formules, notamment à propos de la Pologne et des réparations matérielles à demander à l'Allemagne vaincue. Or, Roosevelt veut quitter Yalta dans l'après-midi même. Il doit s'embarquer à Sébastopol, pour aller rencontrer au Caire le jeune roi Farouk, le roi d'Arabie et l'empereur d'Ethiopie.

Farouk 1920-1965

Il se fait une fête de conférer avec des monarques, de surcroît pittoresques. Il est impatient de quitter des lieux où il considère sa mission comme terminée. Il ne dissimule pas sa nervosité: il a bousculé ses secrétaires, il s'est emporté contre Churchill qui le suppliait de demeurer encore vingt-quatre heures.

Le président Roosevelt écoutant les propos de Staline et Churchill, à la conférence du Yalta.

Il ne reste pas beaucoup de temps à consacrer aux promenades. D'ailleurs, dès que les délégués anglo-saxons sortent de leurs palais, ils se heurtent à chaque pas à la N.K. V .D, qui a mobilisé d'impressionnants effectifs pour les protéger.

Anna Eleanor Roosevelt Dall Boettiger Halsted 1906-1975

Les rues sont emplies de patrouilles, baïonnette au canon, composées pour la plupart de femmes de quinze à vingt ans. Un jour, la fille de Roosevelt, Anna Boettiger, donne dans la rue un morceau de chocolat à une petite fille. Le morceau de chocolat lui sera soigneusement rapporté par une jeune femme en uniforme : Les petits Russes ne manquent pas de nourriture.

Fin de la conférence

Étrangement, cette conférence s'est déroulée dans une atmosphère trouble de ripaille et parfois de beuverie.

En cette première semaine de février pourtant, jamais les hommes ne se sont tant battus. Des milliers de jeunes hommes meurent ou souffrent sur le front du Rhin, sur le front de l'Oder, sur le front d'Extrême-Orient, dans la neige ou la brousse à travers toutes les mers et tous les océans du globe.

Des villes entières sont anéanties, des milliers de femmes et d'enfants sont ensevelis sous les décombres. L'Allemagne garde dans ses murs des des millions de prisonniers, dont plusieurs millions dans de véritables camps de l'enfer.

On peut éprouver quelque malaise à voir, à ce même instant, les Trois Grands qui décident des destins, s'empiffrer de caviar et de saumon fumé, ou porter des milliers de toasts dont le ton répond mal à la gravité ou aux angoisses de l'heure qui passe.

Pour ce dernier repas, ils sont treize à table. Quatorze places sont prévues, mais la chaise d'Harriman est vide: le diplomate américain participe à la suprême rédaction des documents.

Roosevelt préside, avec Staline à sa droite, Churchill, puis Molotov à sa gauche. Hopkins, principal conseiller de Roosevelt, a dû être porté à table sur une civière : personnage hallucinant galvanisé par une fantastique volonté de vivre ou de régner, il est ravagé par un cancer qui le tuera avant quelques mois. Le service est assuré par des garçons russes en veston noir et nœud papillon noir, sous le regard imperturbable de quelques employés du protocole anglais.

C'est au milieu du repas que l'on porte les documents définitifs, aux fins de signature. On repousse verres et assiettes. On époussette quelques miettes. C'est entre caviar et rosbif que sont finalement signés les accords de Yalta, dont dépend le sort de millions d'êtres humains. D'ici et de cet instant, toute l'Europe orientale est abandonnée à Moscou.

La partie était trop inégale: Roosevelt, à Yalta, est un homme à bout de forces qui ne sait plus se battre que contre sa mort. Durant l'interminable voyage par mer des Etats-Unis à Malte, il est resté blotti dans sa cabine à lire des romans policiers, à feuilleter sa chère collection de timbres qu'il a tenu à emporter, ou à s'amuser avec sa collection internationale de petits cochons: il en a de tous bois, de tous métaux et de toutes origines.

Les banquets

Les derniers jours de la conférence se déroulent dans une atmosphère excellente. Les banquets se succèdent. Churchill, qui s'arrange toujours pour faire coïncider les conférences internationales avec ses anniversaires, est dûment fêté: trente-quatre toasts sont portés d'affilée.

Andreï Ianouarievitch Vychinsk 1883-1954

Le chiffre de trente-quatre est battu au banquet de clôture. On en porte quarante cinq, mais certains Américains ne s'aperçoivent que trop tard du fait que la carafe de vodka qui sert à Vychinski, notamment, n'est emplie que d'eau claire. Certains de ces toasts (les premiers au moins) ne sont pas indifférents.

Staline boit à l'alliance des Trois Grands. Vers la fin de la soirée, Roosevelt s'éclipse, épuisé. Il l'a fait les soirs précédents et, un jour qu'il se fait excuser par son médecin auprès de Staline, celui-ci répondit en guignant Churchill du coin de l'oeil : Il est heureux qu'il y ait au moins quelqu'un ici qui sache quand il est l'heure de rentrer.

Après la conférence de Yalta

Photo après la Conférence de Yalta

LA CHUTE DU TROISIÈME REICH

L'échange de 1700 juifs

Heindrich Luitpold Himmler 1900-1945

En 1944, les responsables nazis n’y croyaient plus.

Parmi eux, Heinrich Himmler. A cette époque, le chef des SS, mena des négociations secrètes avec le président de la Suisse pour vendre trois mille cinq cents juifs contre cinq millions de francs suisses et la promesse de l’asile politique pour lui et deux cents autres responsables du régime.

C’est ce que révèlent des archives du Mi 5, le service secret britannique, rendues publiques fin septembre 1999. Selon ce plan, deux trains devaient transporter les prisonniers juifs vers la Confédération helvétique et les fonds devaient être déposés par les organisations juives dans plusieurs banques suisses.

C’est ainsi qu’avec la complicité du général Schellenberg, responsable des services secrets d’Himmler et d’Heinrich Müller, chef de la Gestapo, 1 700 prisonniers juifs du camp de Theresienstadt furent acheminés vers la Suisse. Mais les 1800 autres ne quittèrent jamais le camp de Bergen-Belsen dans lequel ils avaient été choisis : Hitler, averti par Ernst Kaltenbrunner, interdit toute nouvelle évasion.

Le sauvetage des 1 700 juifs fut-il jugé suffisant pour offrir un asile à quelques nazis ? L’argent fut-il versé, en tout ou partie ? Autant de questions auxquelles les archives du MI 5 n’apportent pas de réponses : Himmler, capturé par les Britanniques en mai 1945, se suicida avant d’être interrogé.

Réfugiés allemands en Prusse orientale en 1945

On aura une idée de la panique qui s’empara des Allemands de Prusse Orientale coincés dans les ports de la Baltique à travers les scènes décrites ci-dessous. Elles témoignent de cette obsession qui va peser sur l’attitude des civils et des chefs militaires tout au long de l’agonie de l’Allemagne : échapper aux Soviétiques.

Le spectacle le plus épouvantable que l’aumônier Dorfmüller vit le 16 janvier 1945 à Pillau, où le sort l’avait fait échouer, fut celui de bébés emmaillotés qui servaient de cartes de priorité aux réfugiés. Au cours des semaines précédentes, on avait affecté certains navires aux personnes chargées d’enfants, mères, pères ou grands-parents.

Aussi voyait-on une femme embarquer avec son bébé. Puis le jeter du haut du pont à sa mère, à sa sœur, à son mari demeuré à quai, pour qu’ils montent à leur tour à bord. L’enfant tombait souvent à l’eau entre bateau et môle, ou bien la bousculade enragée de la foule le piétinait à mort, à moins que des inconnus le happent au vol et se servent de lui pour se sauver.

Les déserteurs sont pendus

Au front, les escouades de policiers et de SS qui patrouillaient à l’arrière rendaient ces désertions quasi impossibles ; mais dans Berlin et autour, particulièrement pour ceux qui y avaient leur domicile, la perspective demeurait séduisante.

C’était assez facile à réaliser dans la confusion qui régnait à Berlin. II suffisait de s’éclipser discrètement. De rentrer chez soi, de cacher ou de brûler son uniforme et de se revêtir un costume civil. Certains se laissaient pousser les moustaches et la barbe pour ne pas être reconnus, se décoloraient les cheveux pour paraître plus vieux, ou se mutilaient en se tirant des balles, avec leur propre fusil, à des endroits choisis de leur corps.

Paul Joseph Goebbels 1897-1945

Les autorités essayaient avec frénésie de capturer ces déserteurs, en fouillant systématiquement les maisons, les restaurants, les gares, les stations de métro et les abris antiaériens. Besogne futile, qui se heurtait à l’hostilité des familles, excédés par les bombardements et par la propagande de Goebbels.

Entre les hurlements de l’artillerie lourde et le sifflement des fusées lancées par les redoutables orgues de Staline, les Russes faisaient de la propagande par haut-parleurs : Arrivez camarades ! Ce soir, nous avons du goulash avec des nouilles !

Rejoignez-nous et nous vous renverrons dans vos familles ! Un peu de mélancolie ? Des milliers de filles splendides vous attendent à Léningrad !

Mais le bras politique de l’armée allemande empêchait de répondre à de telles invitations. La police militaire et des escouades spéciales de S.S. traquaient les déserteurs et les traînards, pour les traduire devant des cours martiales volantes, qui ne prononçaient pas de condamnations plus légères que la pendaison. A l’arrière du front, des corps pendaient aux arbres, avec des écriteaux : J’étais trop lâche pour me battre. Peu importait aux exécuteurs qu’il fut presque matériellement impossible de combattre dans ce qui se transformaient très vite en retraite générale.

Le désespoir ou la honte

Des camps pour personnes déplacées sont installés dans toute l'Europe afin de gérer les centaines de milliers de personnes rejetées par la guerre comme des épaves. On voit ici une informatrice de la Gestapo, qui essaie d'acquérir une nouvelle identité au camp de Dessau, montrée à la foule.

La fille du bourgmestre de Leipzig se suicida avec ses parents, en avril 1945, lors de la prise de la ville par les Américains, Le photographe écrivit: Elle avait des dents d'une beauté exceptionnelle.

Capitulation allemande à Berlin

De Lattre a pour mission de signer, au nom de la France, l’acte de capitulation. Joukov se déclare d’accord, mais l’affaire se gâte quand survient Vichinsky, l’un des maîtres de la diplomatie soviétique. Vichinsky veut bien que de Lattre signe, mais s’oppose à ce que le général américain Spaatz, survenu entre-temps, signe également.

De Lattre joue alors une admirable comédie. Il affirme que, s’il rentre à Paris sans avoir signé, de Gaulle le fera pendre. Ses interlocuteurs oublient que le supplice de la pendaison n’existe pas en France et finissent par se rendre à ses raisons.

Tedder et Joukov signeront d’abord. Spaatz et de Lattre signeront ensuite, un peu plus bas que les deux premiers.

Il va être 23 h 30 quand Keitel, Friedeburg et le général Stumpff, de la Luftwaffe font leur entrée, éblouis par l’intensité des projecteurs dans la salle où va être reçue la capitulation. Plus raide encore qu’il ne l’a jamais été, Keitel brandit son bâton de maréchal. En apercevant de Lattre de Tassigny, il lance : Quoi ! Les Français aussi ! Il ne manquait plus que ça.

Malentendu international

Le soldat russe croit que la bicyclette de cette femme est à vendre il n'en est rien. Elle se bat pour garder son précieux bien. La scène se passe à Berlin, mais elle pourrait aussi bien se produire dans une autre ville allemande.

Capture des criminels nazis

Dans la matinée du mercredi 9 mai, près de Berchtes-Gaden, une étrange rencontre eut lieu sur une route de montagne, entre un général américain nommé Stack, de la 36e division du Texas qui avait débarqué en Europe en attaquant les côtes de Provence, et le passager d’une grosse Mercedes du Haut Commandement allemand.

De la voiture s’extirpa une masse adipeuse, pansue, mafflue, fessue, comprimée dans un éclatant uniforme gris clair à lourds brandebourgs d’or, et l’instant d’après, l’épaisse silhouette bouffie autour de laquelle flottait un persistant de parfum d’eau de Cologne marchait en direction de Stack, brandissant le lourd. Bâton de commandement constellé d’aigles d’or et de croix gammées, réservé aux maréchaux du Reich.

C’était Hermann Gœring (à droite), second personnage de l’Etat nazi après Hitler et la première question qu’il posa fut celle-ci : Bonjour, général. Maintenant, quand me conduisez-vous à Eisenhower ?

Il fut emmené à Kitzbühel, en Autriche, où sept colosses texans de la 36e division qui avaient attaqué à Salerne, à Cassino et à Saint-Raphaël, veillèrent jour et nuit à sa porte. L’énorme Goering, qui avait été le créateur de la Gestapo, chef de la Luftwaffe, maréchal du Reich et successeur en titre d’Adolf Hitler, ne rencontra jamais Dwight Eisenhower.

Quant aux théoriciens des doctrines nazies, devenu ministre des Régions occupées à l’Est, Alfred Rosenberg, il avait purement et simplement été cueilli par des soldats britanniques, dans une chambre d’hôpital du Schieswig-Holstein.

Mais, pour s’assurer de la capture d’un aussi gros gibier qu’Hans Frank, gouverneur de la Pologne, surnommé le Boucher de Cracovie, une brute spécialisée dans l’assassinat collectif, les Alliés durent s’y reprendre à deux fois en l’arrêtant au milieu de dix mille autres prisonniers ramassés en Bavière puis en l’empêchant de succomber à ses blessures, après qu’il eut tenté de se taillader les veines à coups de rasoir.

Frank von Papen, le politicien retors et rusé de la vieille école d’Hindenburg, dernier chancelier du Reich avant Hitler et qui avait livré l’Allemagne aux Nazis. Ne fit quant à lui aucune difficulté, quand des soldats américains surgirent dans la petite cabane, au fond d’une forêt de Wetsphalie, où il s’était réfugié.

Abandonné de tous, mêlé lui-même à des troupes de fuyards refluant vers l’Elbe dans l’espoir d’échapper aux armées soviétiques, il s’était rasé le crâne et les moustaches, un bandeau noir couvrait son œil gauche. Il portait des vêtements civils. Mais, malgré cela, les Britanniques l’avaient capturé. Alors, quelque chose d’extraordinaire s’était passé. Harcelé de questions sur son identité, le prisonnier avait tout à coup arraché le bandeau qui masquait son visage et, d’une voix tranquille, avait déclaré au capitaine anglais Selvester éberlué : Oui, je suis le Reichsführer Heinrich Himmler.

En ce milieu du mois de juin 1945, un dernier homme ne se trouvait toujours pas dans les prisons alliées, ni russes. Au G.Q.G., des Forces britanniques en Allemagne, tout le monde savait néanmoins que Joachim von Ribbentrop se terrait à Hambourg ; mais l’ancien courtier en vins mousseux, élevé à la charge de ministre des Affaires étrangères du Reich, demeurait toujours insaisissable.

Le 1er mai 1945 avait marqué la fin de la carrière de Ribbentrop. Dœnitz, le nouveau chef de l’Etat allemand, lui avait annoncé à la fois la mort du Führer et qu’il était désormais relevé de ses fonctions. Pour couper court à de longues discussions, le Grand-Amiral avait dit par téléphone : ne manquez pas de me rappeler si vous voyez quelqu’un à me recommander pour les Affaires étrangères, qui présentent les conditions requises.

Ribbentrop se mit à réfléchir. Et, au bout d’une heure, après avoir fait le tour de toutes ses connaissances, le paon le plus vaniteux de tout le régime des Nazis, téléphona à Doenitz. En toute conscience, il ne pouvait réellement lui proposer qu’une seule personne : c’était lui-même.

Le tort de Ribbentrop fut de ne pas savoir tenir sa langue. A Hambourg, le matin du jeudi 14 juin 1945, à la suite d’une dénonciation, quatre soldats conduits par le lieutenant Adams, de l’état-major de la 2e armée britannique, firent irruption au cinquième étage d’un immeuble retiré et modeste. Les Anglais frappèrent à la porte. Sans défiance, une jeune femme assez dévêtue leur ouvrit. L’instant d’après, les soldats s’emparaient de Joachim von Ribbentrop, le faux aristocrate, faux diplomate et présentement faux représentant en champagne allemand, tapi dans le lit et recroquevillé sous les draps.

Sur une chaise se trouvaient un complet croisé de bonne coupe, un chapeau noir a bords roulés et une paire de lunettes de soleil qui avaient permis, pendant un mois et demi, à Ribbentrop, d’échapper aux patrouilles lancées à ses trousses. Le lieutenant Adams fouilla la valise poussée sous une armoire. Outre du linge fin et un nécessaire de toilette en or, celle-ci contenait une grosse liasse de billets de banque, pour une somme d’environ 500.000 marks, ainsi que des lettres adressées à Churchill, Eden et Montgomery, rappelant le bon vieux temps passé dans la capitale britannique.

L'ATTENTAT DU 20 JUILLET 1944

En dépit des réserves ou de l'hostilité de nombreux chefs militaires à l'égard d'Hitler, inspirées ou accrues par leur certitude que la défaite était inéluctable, il en était bien peu qui fussent disposés à passer de la critique au putsch.

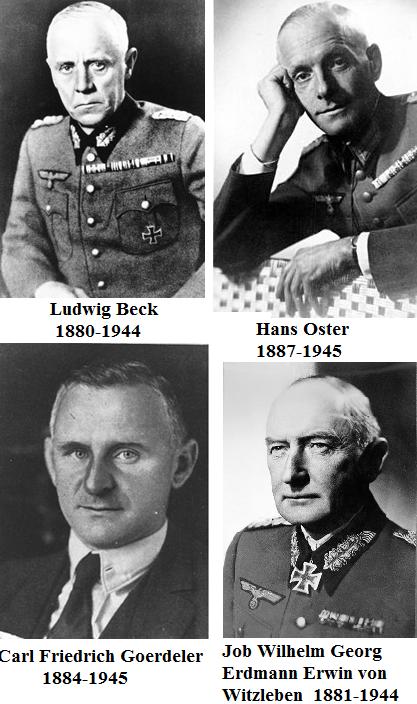

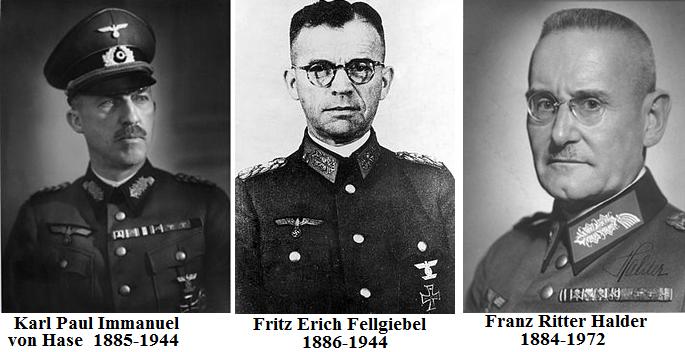

Le complot du 20 juillet allait le démontrer. Certes, il existait dès avant la guerre, une opposition militaro-conservatrice guidée par le général Beck, par le colonel Oster, directeur à l'Abwehr, et par le bourgmestre de Leipzig, Goerdeler. Elle pouvait compter sur des généraux comme von Witzleben, Hoepner, Halder, von Treschkow, Karl von Stülpnagel. Mais la popularité acquise par Hitler après Munich, ses victoires successives, les événements militaires qui dispersèrent les hommes, interdirent toute tentative de conspiration sérieuse. Cependant les contacts demeurèrent et se resserrèrent à partir de 1943 quand apparut, impérative, la nécessité d'éliminer Hitler si l'on voulait épargner la ruine à l'Allemagne.

Mais on va voir que la plupart des conjurés de juillet 1944 étaient en majorité des généraux à la retraite ou en disgrâce (Beck, von Witzleben, Hoepner, Halder), des colonels ou des officiers subalternes. C'étaient le plus souvent des hommes sans troupes. Les généraux exerçant un commandement important ne furent pas sollicités, tergiversèrent ou bien se défilèrent. Seul le silence gardé par beaucoup de chefs militaires bien qu'ils aient eu vent de la conspiration, montre qu'ils y auraient adhéré si elle avait réussi. C'est un peu ce qui se passa au sein de l'armée française en 1961 lors du putsch d'Alger. Encore les généraux d'Alger entraînèrent-ils plus d'unités que les conjurés de Berlin.

Le colonel au bandeau noir

Le 20 juillet 1944, Hitler, qui émerge rarement du sommeil avant dix heures, s'est fait réveiller à neuf heures. Il attend Mussolini au début de l'après-midi, ce qui l'oblige à avancer la première de ses conférences militaires quotidiennes, fixée d'ordinaire à treize heures.

Entre l'effet prolongé des narcotiques et celui des stimulants que lui administre le Dr Morell, son guérisseur, le Führer se montre de méchante humeur le matin. Mais l'entourage remarque qu'il est plus nerveux encore que les autres jours. On sait d'ailleurs qu'il déteste son quartier général de Prusse orientale, ce Wolfshantze bien nommé, repaire du loup glacial en hiver, sinistre en toute saison, et, depuis son arrivée le 17 juillet étouffant.

Il regrette l'air pur de son Q.G. bavarois du Berghof. Entre le vaste abri souterrain où il réunit son état-major quand les bombardiers ennemis sont signalés et une Gasterbaracke dont les dix fenêtres ouvertes entretiennent un courant d'air, il a opté pour le baraquement dit des invités.

Albert Speer 1905-1981

Bâtie en bois au début de 1941, cette construction a été renforcée au printemps d'une épaisse couche de béton, sur ordre d'Albert Speer. Les travaux de consolidation se poursuivent dans cet étrange village de bunkers bas et parfaitement camouflés : toits couverts de filets verts retenant mousses et feuillages, murs verts se confondant avec les bois d'alentour.

Claus Philip Maria Schenk von Stauffenberg 1907-1944

La nuit précédente, Hitler a monologué comme de coutume devant ses secrétaires à l'issue de sa conférence de minuit, jusqu'à trois heures du matin. Épuisés, il les retint encore debout après les bonsoirs, pour une dernière phrase : J'ai un mauvais pressentiment, mais il importe que rien ne m'arrive. Je n'ai ni le droit ni le temps de tomber malade. L'objet essentiel de la conférence du jour porte sur les mesures urgentes qui doivent être prises pour résister à la nouvelle offensive déclenchée par les Russes en Galicie.

Lorsque à midi trente, Hitler pénètre dans le baraquement la carte des opérations couvre une longue et unique table flanquée de quelques chaises rudimentaires. Il y a là l'Obertsgruppenführer Hansen, le général Eberbach, le général SS Sepp Dietrich, et le nouveau chef d'état-major des Panzer, le lieutenant-général Ganse. Le général Heusinger, chef des opérations et son adjoint, le colonel Brandt complètent, avec les généraux Schmundt, Jodl et Korten, l'aréopage. Ne manquent que le maréchal Keitel et un officier convoqué par lui, le colonel comte Klaus von Stauffenberg, qui venant de Berlin, doit faire un rapport sur les nouvelles divisions de Volksgrenadieren, dont Hitler estime ridiculement lente la formation accélérée.

Sur un signe du Führer, Heusinger commence son exposé. Au même instant, la porte s'ouvre devant Keitel, confus de ses deux minutes de retard suivi de Stauffenberg et de son aide de camp. Hitler jette un regard étonné sur ces deux hommes que Keitel se hâte de nommer. Stauffenberg a pourtant participé à deux grandes conférences du Q.G. et il est de ceux que l'on n'oublie pas.

De haute taille, ce colonel de 37 ans reste très beau, en dépit du bandeau noir qui lui barre le front. En Tunisie, il a perdu un oeil, le bras droit et deux doigts de la main gauche.

Le Führer, qui ne cesse de cacher sous sa main droite les tremblements de la gauche salue brièvement et engage son voisin immédiat, Heusinger, à reprendre sa lecture.

Stauffenberg prend place entre Korten et Brandt, à moins de deux mètres d’Hitler qui s'assied. Berger, son secrétaire-sosi, et deux sténotypistes, s'asseoient également. Les six SS de la garde personnelle, les délégués d'Himmler et de Goering, les officiers de son état-major personnel, comme les généraux, restent debout.

Stauffenberg se penche pour caler sa serviette contre une des lourdes consoles de chêne qui soutiennent le plateau de la table. Il respire. Jusqu'à l'ultime seconde, il s'est demandé si la précieuse serviette, et lui-même, parviendraient sans dommage jusqu'au repaire du loup.

Trois tentatives d'attentat en juillet 1944

C'est la troisième fois depuis le début de juillet qu'il transporte une bombe explosive entre ses dossiers. Le lieutenant Werner von Haeften, son aide de camp en cache une autre de la même manière pour le cas où la première ne fonctionnerait pas.

Depuis sa nomination, en juin, au poste de chef d'état-major du général Fromm, commandant en chef de l'armée de l'intérieur. Stauffenberg a accès à certaines conférences militaires présidées par Hitler.

Descendant de généraux illustres, dont Geisenau, fils de l'ancien chambellan du dernier roi de Wurtemberg, ce catholique fervent avait d'abord cru aux vertus du national-socialisme, avant d'éprouver honte et dégoût dès les premières persécutions des églises chrétiennes, et plus encore devant les pogroms organisés contre les Juifs. Depuis deux ans, son opposition à Hitler s'était concrétisée : il appartenait à un groupe de militaires et de fonctionnaires qui voulaient éliminer le Führer et constituer un gouvernement capable de traiter avec les Alliés.

Très cultivé, enflammant par son dynamisme et ses idées généreuses ceux qu'il voulait convaincre, Stauffenberg avait réussi à gagner à l'opposition active presque tous les hommes qu'il avait approchés.

Friedrich Olbricht 1888-1944

Depuis plusieurs mois déjà, ses amis et lui-même étaient déterminés à en finir.

Convoqué au Q.G. bavarois du Führer le 11 juillet, il avait reçu mission d'exécuter Himmler et Goering en même temps que leur maître. Mais Himmler était absent, et le général Olbricht, pivot du complot, prévenu, avait ordonné à Stauffenberg de surseoir.

L'occasion s'était présentée quatre jours après, le 15 juillet. Convoqué au Q.G. de Rastenburg, Stauffenberg s'était absenté un instant de la conférence pour téléphoner à Olbricht en termes convenus que la mort d'Hitler était imminente. Sûr, cette fois, de la réussite, le général avait aussitôt déclenché le plan d'insurrection.

À son retour dans la salle de conférence, Stauffenberg n'y avait plus trouvé Hitler. Le Führer avait écourté la conférence. Olbricht avait pu rattraper d'extrême justesse les unités complices qui déjà marchaient sur Berlin en expliquant au général Fromm inquiet de ces mouvements, qu'il s'agissait d'un exercice.

Le plan Walkyrie

Le plan des conjurés avait été mis au point depuis août 1943 par Stauffenberg lui-même, à la demande du maréchal von Witzleben et du général Beck, et sur proposition du général Oibricht. Les premières bases en avaient été jetées dès avant Munich par le général Beck, l'amiral Canaris, chef de l'Abwehr, le maréchal von Witzleben qui n'était plus en activité et l'ancien bourgmestre de Leipzig, Cari Goerdeler, tous anti-nazis de la première heure.

Il consistait principalement, dès l'annonce de la mort du Führer, à faire occuper tous les bâtiments militaires de Berlin, de Cologne, de Munich, de Vienne et quelques autres centres vitaux. En même temps, on mettrait hors d'état de nuire les SS de Berlin et des environs. Les conjurés pouvaient compter du moins le croyaient-ils sur le concours du régiment des Gardes, de quelques unités d'infanterie, d'artillerie et de chars, toutes commandées ou infiltrées par des membres de la conjuration.

Sous l'autorité du comte Helldorf, préfet de police et de son adjoint, Fritz von der Schulenburg, la police assisterait l'armée, de même que les forces de la Place, commandées par le général von Hase, et le général Fellgiebel, chef des transmissions au Q.G. de Rastenburg. L'ancien chef d'état-major général de l'armée de Terre le général Halder mis à la retraite à la fin de 1942, avait également adhéré au complot.

À l'Est, derrière le major-général von Tresckow, chef d'E.M. de la 2° armée, l'un des moteurs de la conspiration, qui avait déjà organisé et manqué en mars 1943 deux attentats contre Hitler, à l'Ouest avec von Stülpnagel à Paris et von Falkenhausen en Belgique, les rangs des antinazis s'étaient fortifiés à la suite des défaites militaires et du débarquement allié.

Toutes les dispositions étaient prises, croyait-on, pour assurer la bonne marche du plan Walkyrie, ainsi baptisé par les conspirateurs afin de créer une confusion avec celui que le Führer avait lui-même désigné sous ce vocable pour la répression de troubles éventuels.

Mais les conspirateurs n'avaient pu obtenir un accord ferme des maréchaux Rommel et von Kluge qui venait de succéder à von Rundstedt à la tête du front Ouest. Rommel promettait de contribuer à l'arrestation du Führer, estimant que son devoir était de venir au secours de l'Allemagne mais rien de plus. Kluge se bornait à reconnaître qu'il fallait, agir contre Hitler.

Quant au général Fromm, commandant de l'armée de l'intérieur, il promettait tout un jour, pour faire marche arrière le lendemain. La versatilité de son attitutde inspirait une profonde méfiance. En somme, peu de généraux détenant des commandements importants avaient adhéré à la conjuration. Mais à défaut de marcher, ceux qui avaient été sollicités ou informés, ne dévoilèrent pas l'existence de cette conspiration.

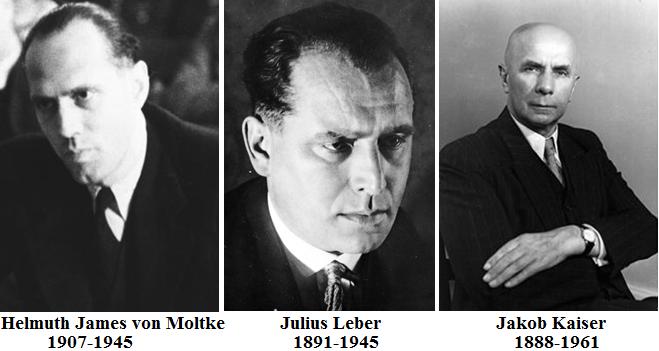

À côté des militaires se trouvaient des hommes éminents venus d'horizons très divers. Aristocrates, juristes ou diplomates, prêtres catholiques ou pasteurs protestants, ils formaient autour du comte von Moltke le cercle de Kreisau, nom du domaine des Moltke. S'étaient ralliés à eux, des sociaux-démocrates comme Julius Leber, Reichwein et Holbach, des syndicalistes chrétiens comme Jacob Kaiser, tous animés par une haute idée de leurs devoirs de chrétiens.

Le 20 juillet, Stauffenberg et von Haeften, chacun avec sa bombe, quittent Berlin à six heures du matin et prennent la route de l'aérodrome de Rangsdorff. Le général-major Stieff, chef du bureau de l'organisation à l'O. K.H., qui a procuré les heures. Stauffenberg est pleinement confiant en survolant les 550 km qui séparent Berlin de l'aérodrome de Rastenburg. Il est sûr de sa bombe. Et les conjurés sont sur pied de guerre à Berlin. L'avion arrive à destination à 10 h 15.

Stauffenberg, persuadé d'avoir réussi

Tenez-vous prêt à décoller à tout moment, à partir de 13 h, dit von Haeften au pilote en descendant du Heinkel.

Une voiture du Q.G. attend les officiers pour les conduire au Wolfshantze, éloigné de huit kilomètres.

Nul ne pénètre au Wolfshantze sans passeport spécial et visa en règle, valables pour quelques heures seulement, au maximum pour la journée. Tracée dans un bois miné une petite route mène à une première zone destinée aux baraquements occupés par les ouvriers de l'organisation Todt et par les SS de la garde qui, avec leurs meutes de chiens policiers font des rondes constantes de jour et de nuit.

Champs de mines et barbelées électrifiés séparent ce village du suivant réservé aux officiers du haut commandement et aux services de la Propagande.

Arrivé à la troisième enceinte, Stauffenberg espère que le chef de sécurité d'Himmler, spécialement coriace, n'ouvrira pas les serviettes. Par chance, il se contente des passeports, et c'est d'un coeur soulagé que le colonel s'attable devant la collation que lui fait servir son ami, le capitaine von Möllendorf, adjoint au commandant du camp. Puis il se rend chez le général Fellgiebel, chef des Transmissions, rouage essentiel du complot, avant d'aller exposer à Keitel l'essentiel de son rapport.

Soyez bref, lui conseille le maréchal. Le Führer tient à se libérer rapidement. Le train du Duce arrive à 14 h 30.

Keitel quitte alors son bureau avec Stauffenberg. Celui-ci dit avoir oublié sa casquette dans l'antichambre revient sur ses pas et de ses trois doigts munis d'une pince, brise la capsule contenant l'acide. En rongeant le fil, cet acide doit libérer la pointe qui percutera la capsule de fulminate de la bombe au cours des dix prochaines minutes.

À l'instant de pénétrer dans la Gasterbaracke, Stauffenberg s'arrête encore. Il prévient le sergent du standard assez fort pour se faire entendre de Keitel qu'il attend un appel de Berlin.

À peine Heusinger a-t-il repris son exposé que Stauffenberg quitte discrètement la pièce suivi de son aide de camp. Tous les participants ont alors le nez sur la carte des opérations. Quand Keitel relève la tête, ne voyant plus le colonel, il va le chercher au standard téléphonique, car c'est à lui maintenant de faire son exposé.

Le sergent de service dit qu'il l'a vu sortir précipitamment avec un lieutenant. Keitel rejoint, songeur, la conférence, et écoute la conclusion d'Heusinger : Les Russes sont en marche avec des forces importantes, et avancent de l'ouest de la Duna vers le Nord. Si notre groupe d'armées engagé autour du lac Peipus n'effectue pas un repli immédiat la catastrophe.

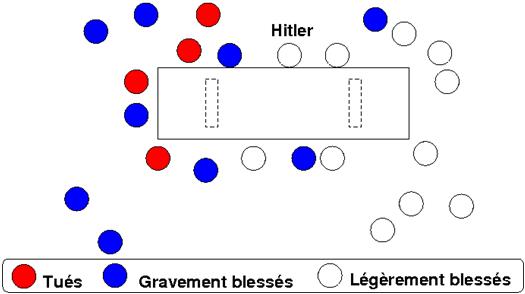

Le mot se perd dans un fracas terrifiant. Une haute flamme jaillit, les murs, le plafond s'écroulent dans une fumée noire, des cris et des hurlements de douleur ajoutent à l'horreur de la scène. Accourus au bruit, les officiers et les hommes des bunkers d'alentour voient se tordre à terre des corps que l'explosion a projetés à travers fenêtres et murs éventrés. Il est midi quarante-cinq.

Au pas de charge, Stauffenberg et von Haeften s'étaient précipités chez Fellgiebel. Ils ont vu exploser avec lui la Gasterbaracke, et pendant que le général se hâte de téléphoner à Berlin le mot de passe Walkyrie, tous deux sautent dans la voiture qui doit reconduire à l'aérodrome de Rastenburg.

Vite, vite, j'ai une mission urgente, ordonne Stauffenberg.

Mais, au tonnerre de l'explosion, les gardes ont fermé les doubles barrières d'accès et appelé des renforts. Stauffenberg demande MöIlendorf au téléphone, et obtient, bien entendu, l'autorisation de sortir. Cependant, à la troisième barrière, un sergent SS refuse le passage. Nouvel appel à Möllendort contrôlé par le sergent qui, finalement, devant les mutilations et les décorations du colonel curieusement pressé, le laisse passer.

Dans la voiture, Haeften démonte discrètement la bombe de secours et en jette les débris sur le bas-côté de la route où, à la fin de l'après-midi les enquêteurs les trouveront.

Comme convenu, le pilote est prêt à décoller. Et à 13 h 15, Stauffenberg regarde sans les voir lacs et forêts en échangeant de rares paroles avec Haeften et le général Stieff qui n'a pas quitté le Heinkel. Une seule pensée habite ces hommes : il faudra rendre à l'Allemagne tout ensemble la paix et son honneur.

Mais Hitler n'est pas mort.

Une fois de plus le hasard l'a sauvé, et le hasard s'appelle Brandt. Les pieds gênés par la serviette de Stauffenberg, le colonel Brandt l'avait poussée de l'autre côté de la console, vers l'extrémité de la table dont le Führer occupait le centre. Brandt, affreusement blessé, révélera ce détail avant de mourir.

Qu'on les massacre tous, tous

Ainsi, Pendant que Stauffenberg et ses amis pensent au déroulement du plan Walkyrie que Fellgiebel a dû déclencher en prévenant Olbricht, une scène qu'ils sont à mille lieues d'imaginer se déroule au Wolfshantze.

Hébété, méconnaissable, les cheveux roussis par les flammes, les joues charbonneuses, dolman et pantalons déchirés, les bras pendants, inertes, soutenu presque porté par son aide de camp Staub, accouru au bruit, et par Keitel, indemne, Hitler enjambe péniblement les gravats.

À la grande stupeur de Keitel, le voilà qui se ressaisit, retrouve sa voix de Nuremberg alors qu'il chevrote depuis des mois et se met à hurler :

Que rien ne transpire de cette affaire ! Silence absolu, total ! Sinon, la mort !

Sur quoi il ordonne que soit branchée la table d'écoute des transmissions et que l'on barricade le camp. C'est dans son abri souterrain que le chirurgien von Hasselbach l'examine. Tout à coup devant Hasselbach figé de stupeur, Hitler se met à sauter sur place, comme saisi de folie. Il vocifère : Ils ne m'ont pas eu, mais moi, je la tiens enfin, cette clique !

Ses blessures sont superficielles. Rassuré par cet examen, le Führer refait surface pour changer de tenue.

Nous avons eu des morts, lui répond Keitel à qui il demande qui est blessé.

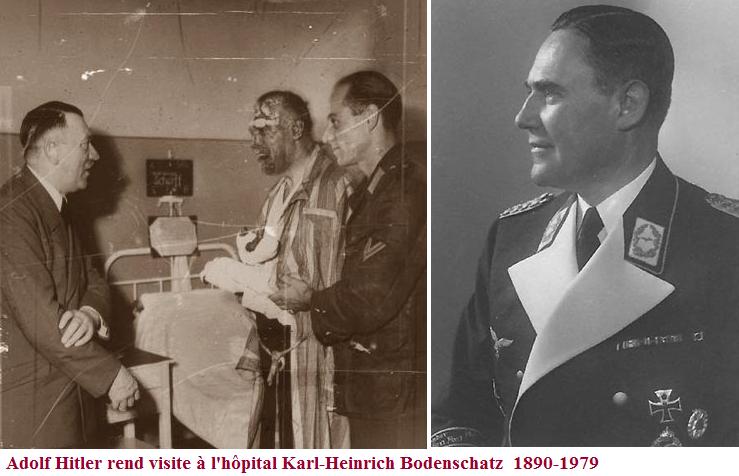

Morts. Berger, le secrétaire, trois officiers SS, l'une des sténographes qui a eu une jambe arrachée, mourra peu après. Blessés mortellement, le général Korten, chef d'état-major de la Luftwaffe, le général Schmundt, aide de camp du Führer, le colonel Brandt. Gravement atteints Bodenschatz, le chef d'état-major de Goering, et à des degrés divers tous les participants. Keitel excepté.

Le sergent du standard téléphonique survient alors, à peine remis d'une forte commotion. Il révèle qu'il n'a reçu aucune communication de Berlin pour Stauffenberg, lequel a détalé comme un lièvre avec un lieutenant. Sur quoi on signale l'arrivée à Rastenburg du train de Mussolini, en retard d'une heure.

Accourus par avion à la nouvelle de l'attentat. Ribbentrop et l'amiral Doenitz accueillent le Duce aux côtés de Goering et d'Himmler. Amaigri, courbé, Mussolini suit Hitler sur les lieux de l'attentat. Mussolini parut absolument horrifié. rapporte le Dr. Schmidt, interprète officiel du Führer.

Les deux dictateurs et leur entourage prennent le thé lorsque l'annonce d'une révolte militaire parvient de Berlin. Aussitôt une querelle de charretiers éclate, devant un Mussolini stupéfait. Doenitz fustige Goering pour les échecs de la Luftwaffe. Lequel Goering reproche à Ribbentrop sa politique étrangère, allant jusqu'à le menacer de son bâton de maréchal en le traitant de sale petit trafiquant de champagne.

Prostré et sourd au bruit, Hitler arrose de thé les pilules de Morele. Puis subitement quelqu'un ayant prononcé le nom de Roehm, le voilà hurlant crachant ses mots. Oui il a tué Roehm et toute sa bande ! Oui, et ce châtiment n'était rien à côté de celui qu'il promet aux traîtres d'aujourd'hui. Je ferai enfermer leurs femmes et leurs enfants dans des camps de concentration ! Je serai sans pitié ! Qu'on les massacre tous, tous ! Avant de reconduire Mussolini à la gare, il nomme Himmler commandant en chef de l'armée de l'Intérieur et lui ordonne de sauter en avion pour aller à Berlin écraser la rébellion. Au commandant des SS de la capitale il téléphone un ordre bref : Tuez tous les suspects, jusqu'au dernier.

ATTENTATS CONTRE ADOLF HITLER

De nombreux attentats contre Adolf Hitler ont été organisés entre 1933 et 1945. Les deux plus célèbres sont ceux organisés parJohann Georg Elser le 8 novembre 1939 à Munich et par Claus von Stauffenberg le 20 juillet 1944 à la Wolfsschanze (la tanière du loup), le quartier-général d’Adolf Hitler en Prusse-Orientale.